BtoB製造業の見込み客リストの作り方|静岡県の中小企業向け完全ガイド

はじめに

BtoB製造業において、見込み客リストは企業の成長を支える重要な資産です。しかし、「どうやって見込み客を集めればいいのか分からない」「展示会で名刺は集まるけど、その後の商談に繋がらない」「デジタルマーケティングに取り組みたいけど、何から始めればいいのか」といった悩みを抱えている中小企業の担当者は少なくありません。

本記事では、静岡県内の中小製造業のPR・マーケティング担当者に向けて、オンラインとオフラインの両面から見込み客リストを効果的に集める方法を、実践的かつ具体的に解説します。デジタル化が進む現代においても、製造業ではオフラインでの対面接触が依然として重要です。両者を組み合わせた統合的なアプローチこそが、成功への鍵となります。

静岡県は、全国第5位の製造業事業所数を誇る「製造県」です。輸送用機械、電気機械、食料品、化学、プラスチック製品など、多様な産業が集積しており、高い技術力を持つ中小企業が数多く存在します。このような地域特性を活かし、デジタルマーケティングと従来の営業活動を組み合わせることで、効果的な見込み客リストの構築が可能となります。

本記事を読むことで、以下の内容を習得できます。

まず、オンラインでの見込み客獲得手法として、コーポレートサイトの最適化、SEO対策、Web広告、SNS活用、ホワイトペーパー、ウェビナーなど、9つの具体的な方法を学べます。次に、オフラインでの見込み客獲得手法として、展示会、セミナー、ビジネスマッチング、ダイレクトメールなど、7つの実践的な手法を理解できます。

さらに、展示会で獲得した名刺を商談化するための4つのステップを習得できます。名刺管理のデジタル化とCRM・MAの活用方法も学べます。リード獲得コストと効果測定の基本を理解し、投資対効果を最大化する方法も身につきます。そして、静岡県の製造業向け支援制度と地域リソースの活用方法を知ることができます。

それでは、具体的な手法を見ていきましょう。

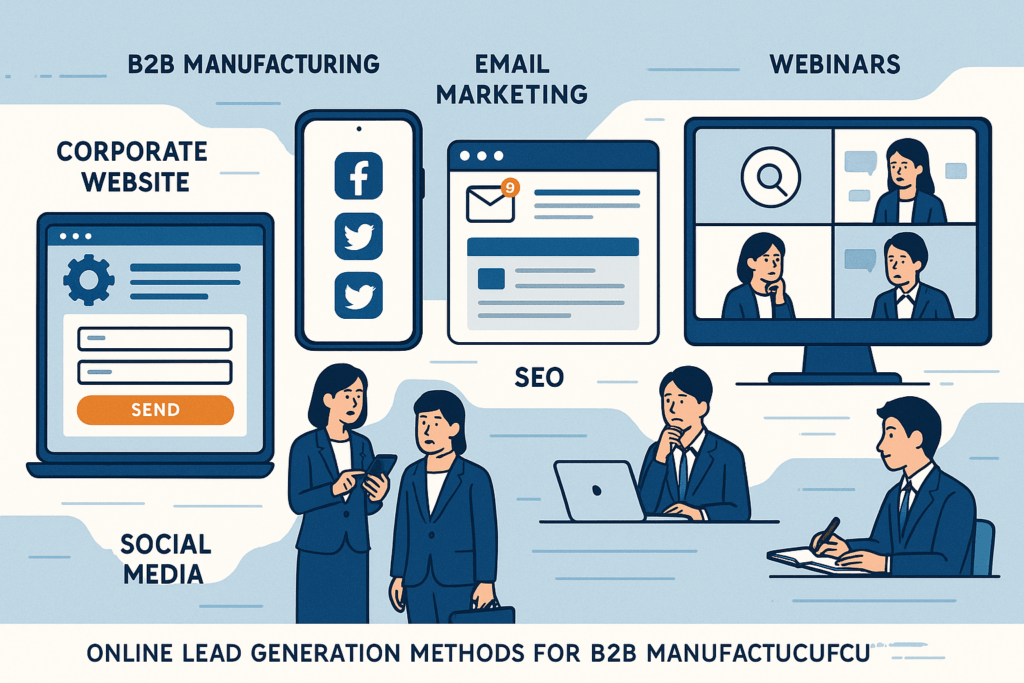

オンラインで見込み客を集める9つの方法

デジタル化が進む現代において、オンラインでの見込み客獲得は、BtoB製造業においても必須の取り組みとなっています。ここでは、中小企業でも実践できる9つのオンライン手法を詳しく解説します。

1. コーポレートサイトの最適化

コーポレートサイトは、企業の「デジタル上の顔」であり、見込み客が最初に訪れる場所です。サイトが使いにくかったり、情報が不足していたりすると、せっかく訪問してくれた見込み客を逃してしまいます。

問い合わせフォームの設置と最適化は、最も基本的かつ重要な施策です。問い合わせフォームは、見込み客が企業に連絡を取るための主要な手段です。フォームの項目が多すぎると、入力が面倒になり、途中で離脱してしまう可能性が高まります。必要最低限の項目(会社名、氏名、メールアドレス、問い合わせ内容など)に絞り、入力しやすいフォームを設計しましょう。

また、フォームの送信ボタンは目立つ色にし、「送信」という内容よりも、「今すぐ問い合わせる」「無料相談を申し込む」など、具体的なアクションを促す文言を使用することが効果的です。スマートフォンからのアクセスも増えているため、モバイル対応も必須です。

製品・サービス情報の充実も重要です。見込み客は、製品やサービスの詳細情報を求めてWebサイトを訪れます。製品の仕様、特長、価格、導入事例、よくある質問(FAQ)など、見込み客が知りたい情報を網羅的に掲載しましょう。

特に製造業では、技術仕様や品質基準などの詳細情報が求められることが多いため、PDFカタログのダウンロードや、技術資料の提供も有効です。これらの資料をダウンロードする際に、名前やメールアドレスなどの情報を入力してもらうことで、リードを獲得できます。

導入事例・お客様の声の掲載は、信頼性を高めるための強力な手段です。実際に自社の製品やサービスを導入した企業の事例を紹介することで、見込み客は具体的な導入イメージを持つことができます。

導入事例には、導入前の課題、導入した製品やサービス、導入後の効果などを具体的に記載しましょう。可能であれば、顧客企業の担当者のコメントや写真も掲載すると、より説得力が増します。

CTA(Call To Action)の配置も忘れてはいけません。CTAとは、「今すぐ問い合わせる」「資料をダウンロードする」「無料相談を申し込む」など、見込み客に具体的なアクションを促すボタンやリンクのことです。

CTAは、ページの目立つ位置(ヘッダー、サイドバー、記事の最後など)に配置し、見込み客が迷わずアクションを起こせるようにしましょう。また、CTAの文言は、見込み客にとってのメリットを明確に示すことが重要です。

2. SEO(検索エンジン最適化)

SEOとは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで、自社のWebサイトが上位に表示されるように最適化する施策です。検索結果の上位に表示されることで、見込み客からのアクセスが増え、リード獲得に繋がります。

キーワード選定の重要性は、SEOの基本中の基本です。見込み客がどのようなキーワードで検索するかを予測し、そのキーワードに対応したコンテンツを作成する必要があります。

例えば、「静岡 製造業 マーケティング」「BtoB リード獲得」「展示会 フォローアップ」など、自社のビジネスに関連するキーワードをリストアップしましょう。キーワード選定には、Googleキーワードプランナーなどのツールを活用すると効果的です。

コンテンツマーケティングの実践は、SEOの中核となる施策です。見込み客にとって有益な情報を提供するブログ記事やコラムを継続的に発信することで、検索エンジンからの評価が高まり、上位表示されやすくなります。

コンテンツのテーマとしては、業界のトレンド、技術解説、課題解決のノウハウ、導入事例の紹介などが効果的です。重要なのは、見込み客の悩みや疑問に答える内容であることです。自社の製品やサービスの宣伝ばかりではなく、見込み客にとって価値のある情報を提供しましょう。

技術情報・ノウハウ記事の発信も、製造業のSEOにおいて特に有効です。製造業は専門性が高く、技術的な情報を求める見込み客が多いため、自社の技術力やノウハウを発信することで、専門家としての信頼を獲得できます。

例えば、「〇〇加工の精度を高める3つのポイント」「××材料の選び方ガイド」「品質管理の最新手法」など、具体的で実践的な内容が好まれます。これらの記事は、見込み客が検索する際のキーワードとも合致しやすく、SEO効果が高いです。

ローカルSEOの活用は、地域密着型のビジネスにおいて重要です。静岡県内の企業をターゲットとする場合、「静岡 製造業」「浜松 金属加工」など、地域名を含むキーワードで上位表示されることが効果的です。

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)に登録し、企業情報を充実させることで、ローカル検索での表示順位が向上します。また、地域のイベントや取り組みに関する記事を発信することも、ローカルSEOに効果的です。

3. Web広告(リスティング広告・ディスプレイ広告)

Web広告は、即効性のあるリード獲得手法です。SEOは効果が出るまでに時間がかかりますが、Web広告は出稿した直後から見込み客にアプローチできます。

リスティング広告(検索連動型広告)は、GoogleやYahoo!の検索結果ページに表示される広告です。見込み客が特定のキーワードで検索した際に、自社の広告を表示させることができます。

例えば、「静岡 金属加工」というキーワードで検索した人に対して、自社の金属加工サービスの広告を表示させることができます。検索しているということは、その分野に関心があるということなので、コンバージョン率(広告をクリックして問い合わせや資料請求をする割合)が高い傾向にあります。

ディスプレイ広告(バナー広告)は、Webサイトやアプリの広告枠に表示される画像や動画の広告です。リスティング広告と異なり、検索していない人にも広告を表示できるため、潜在的な見込み客にアプローチできます。

ディスプレイ広告は、リマーケティング(リターゲティング)と組み合わせると効果的です。リマーケティングとは、一度自社のWebサイトを訪れたことがある人に対して、再度広告を表示する手法です。一度訪問した人は、自社に関心を持っている可能性が高いため、コンバージョン率が高まります。

ターゲティングの精度向上は、Web広告の効果を最大化するために重要です。Web広告では、年齢、性別、地域、興味関心、職業など、様々な条件でターゲットを絞り込むことができます。

BtoB製造業の場合、「製造業」「エンジニア」「購買担当者」など、職業や役職でターゲティングすることが効果的です。また、静岡県内の企業をターゲットとする場合は、地域を静岡県に絞り込むことで、無駄な広告費を削減できます。

LP(ランディングページ)の最適化も重要です。LPとは、広告をクリックした人が最初に訪れるページのことです。LPの出来次第で、コンバージョン率が大きく変わります。

LPには、広告で訴求した内容と一致する情報を掲載し、見込み客が求める情報を分かりやすく提供することが重要です。また、問い合わせフォームや資料ダウンロードボタンを目立つ位置に配置し、見込み客がアクションを起こしやすいデザインにしましょう。

4. SNS(ソーシャルメディア)の活用

SNSは、見込み客との接点を増やし、関係性を構築するための有効なツールです。BtoB製造業においても、SNSの活用は広がっています。

LinkedIn(リンクトイン)は、ビジネス特化型のSNSで、BtoB企業にとって最も有効なプラットフォームの一つです。企業ページを作成し、製品情報、技術記事、導入事例などを発信することで、見込み客との接点を増やすことができます。

LinkedInでは、業界や職種でターゲットを絞り込んだ広告配信も可能です。また、グループ機能を活用して、業界のコミュニティに参加し、情報交換を行うことで、専門家としての認知度を高めることもできます。

X(旧Twitter)は、リアルタイム性が高く、情報拡散力に優れたSNSです。業界のニュース、技術トピック、展示会の情報など、タイムリーな情報を発信することで、フォロワーとの関係性を構築できます。

Xでは、ハッシュタグを活用することで、特定のテーマに関心を持つユーザーにリーチできます。例えば、「#製造業」「#BtoB」「#静岡」などのハッシュタグを付けて投稿することで、関連する情報を探しているユーザーに見つけてもらいやすくなります。

Facebookは、幅広い年齢層が利用しているSNSで、企業ページを通じて情報発信ができます。Facebookページでは、製品情報、イベント告知、ブログ記事のシェアなどを行うことができます。

また、Facebook広告は、詳細なターゲティングが可能で、地域、年齢、興味関心、職業などで絞り込んだ広告配信ができます。静岡県内の製造業関係者に向けて広告を配信するといった使い方が効果的です。

YouTubeは、動画コンテンツを通じて、製品の魅力や技術力を視覚的に伝えることができるプラットフォームです。製品のデモンストレーション、工場見学、技術解説など、動画ならではのコンテンツを発信しましょう。

動画は、テキストや画像よりも情報量が多く、見込み客の理解を深めるのに効果的です。また、YouTubeはGoogle傘下のサービスであるため、SEO効果も期待できます。動画のタイトルや説明文に適切なキーワードを含めることで、検索結果に表示されやすくなります。

5. ホワイトペーパー

ホワイトペーパーとは、特定のテーマについて詳しく解説した資料のことです。見込み客にとって有益な情報を提供することで、リードを獲得できます。

ホワイトペーパーのテーマ選定は、見込み客の課題やニーズに基づいて行う必要があります。例えば、「製造業のDX推進ガイド」「品質管理の最新手法」「コスト削減のための5つの施策」など、見込み客が関心を持つテーマを選びましょう。

制作のポイントとしては、以下の点が重要です。まず、見込み客の課題を明確にし、その解決策を具体的に提示することです。次に、データや事例を用いて、説得力のある内容にすることです。そして、自社の製品やサービスの宣伝色を抑え、客観的で有益な情報を提供することです。

ホワイトペーパーは、外注して制作することも可能ですが、社内の技術資料や営業資料を再編集することでも作成できます。既存の資料を活用することで、コストと時間を節約できます。

ダウンロードフォームの設計も重要です。ホワイトペーパーをダウンロードする際に、名前、会社名、メールアドレス、役職などの情報を入力してもらうことで、リードを獲得できます。

ただし、入力項目が多すぎると、ダウンロードを諦めてしまう人が増えるため、必要最低限の項目に絞りましょう。また、「個人情報の取り扱いについて」を明記し、安心してダウンロードできる環境を整えることも重要です。

配信とプロモーションも忘れてはいけません。ホワイトペーパーを作成したら、自社のWebサイトに掲載するだけでなく、メールマガジンやSNSで告知し、多くの人に知ってもらう必要があります。

また、Web広告を活用して、ホワイトペーパーのダウンロードを促進することも効果的です。「無料ダウンロード」「今すぐ入手」など、行動を促す文言を使用しましょう。

6. ウェビナー(オンラインセミナー)

ウェビナーとは、インターネットを通じて開催するセミナーのことです。コロナ禍以降、ウェビナーは急速に普及し、BtoB企業のリード獲得手法として定着しました。

ウェビナーのメリットは多岐にわたります。まず、地理的な制約がないため、全国どこからでも参加できます。次に、会場費や交通費がかからないため、コストを抑えられます。そして、録画して後日配信することで、当日参加できなかった人にもリーチできます。

テーマ選定と企画は、ホワイトペーパーと同様に、見込み客の課題やニーズに基づいて行います。例えば、「製造業のデジタルマーケティング入門」「展示会で獲得した名刺を商談化する方法」「静岡県の製造業向け補助金活用セミナー」など、具体的で実践的なテーマが好まれます。

集客方法としては、自社のWebサイトやメールマガジン、SNSでの告知に加えて、Web広告を活用することが効果的です。また、業界団体や商工会議所と連携して、共同開催することで、より多くの参加者を集めることができます。

開催後のフォローアップも重要です。ウェビナー参加者は、自社のテーマに関心を持っている見込み客です。ウェビナー終了後、お礼のメールを送り、資料を提供したり、個別相談を案内したりすることで、商談に繋げることができます。

7. メールマーケティング

メールマーケティングは、見込み客に対して定期的にメールを送信し、関係性を維持・強化する手法です。古典的な手法ですが、BtoB企業においては依然として高い効果を発揮します。

メールマガジンの配信は、最も基本的なメールマーケティングの手法です。定期的に業界ニュース、技術情報、導入事例、セミナー案内などを配信することで、見込み客との接点を維持できます。

メールマガジンの内容は、宣伝色を抑え、見込み客にとって有益な情報を中心に構成しましょう。また、件名は開封率に大きく影響するため、見込み客の興味を引く内容にすることが重要です。

セグメント配信は、見込み客を属性や行動に基づいて分類し、それぞれに適した内容のメールを送信する手法です。例えば、「過去にセミナーに参加した人」「ホワイトペーパーをダウンロードした人」「特定の製品ページを閲覧した人」など、行動履歴に基づいてセグメントを作成します。

セグメント配信により、見込み客の関心に合った情報を提供できるため、開封率やクリック率が向上します。

パーソナライズは、メールの内容を受信者ごとにカスタマイズする手法です。例えば、メールの冒頭で「〇〇様」と名前を入れたり、過去の行動履歴に基づいておすすめの製品を紹介したりすることで、受信者に「自分のために送られたメール」という印象を与えることができます。

効果測定と改善も重要です。メールマーケティングでは、開封率、クリック率、コンバージョン率などの指標を測定できます。これらのデータを分析し、件名や内容、配信タイミングなどを改善することで、効果を高めることができます。

8. オンライン展示会

オンライン展示会とは、インターネット上で開催される展示会のことです。コロナ禍をきっかけに急速に普及し、現在ではリアル展示会と併用する形で定着しています。

オンライン展示会のメリットは、出展コストが低いことです。リアル展示会では、ブース費用、装飾費用、交通費、人件費など、多額のコストがかかりますが、オンライン展示会ではこれらのコストを大幅に削減できます。

また、地理的な制約がないため、全国の見込み客にアプローチできます。さらに、来場者の行動データ(どのブースを訪れたか、どの資料をダウンロードしたかなど)を詳細に取得できるため、フォローアップに活用できます。

出展のポイントとしては、以下の点が重要です。まず、バーチャルブースのデザインを工夫し、見込み客の興味を引くことです。次に、製品動画やデモンストレーション動画を用意し、製品の魅力を視覚的に伝えることです。そして、チャット機能やWeb会議機能を活用し、来場者とリアルタイムでコミュニケーションを取ることです。

フォローアップの重要性は、リアル展示会と同様です。オンライン展示会で獲得したリードに対して、迅速にフォローアップすることで、商談化率を高めることができます。

9. プレスリリース配信

プレスリリースとは、企業の新製品、新サービス、イベント、受賞などのニュースを、メディアや一般に向けて発信する文書のことです。プレスリリースを配信することで、メディアに取り上げられる可能性が高まり、企業の認知度向上やリード獲得に繋がります。

プレスリリースのメリットは、第三者(メディア)を通じて情報が発信されるため、信頼性が高いことです。自社で広告を出すよりも、メディアに取り上げられる方が、見込み客に対する説得力が増します。

配信サービスの活用としては、PR TIMESやValuePress!などのプレスリリース配信サービスを利用することで、多くのメディアや一般に向けて情報を発信できます。これらのサービスは、配信先のメディアリストを持っており、効率的にプレスリリースを届けることができます。

効果的なプレスリリースの書き方としては、以下の点が重要です。まず、タイトルで興味を引くことです。次に、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確にすることです。そして、見込み客や社会にとってのメリットを明確に示すことです。

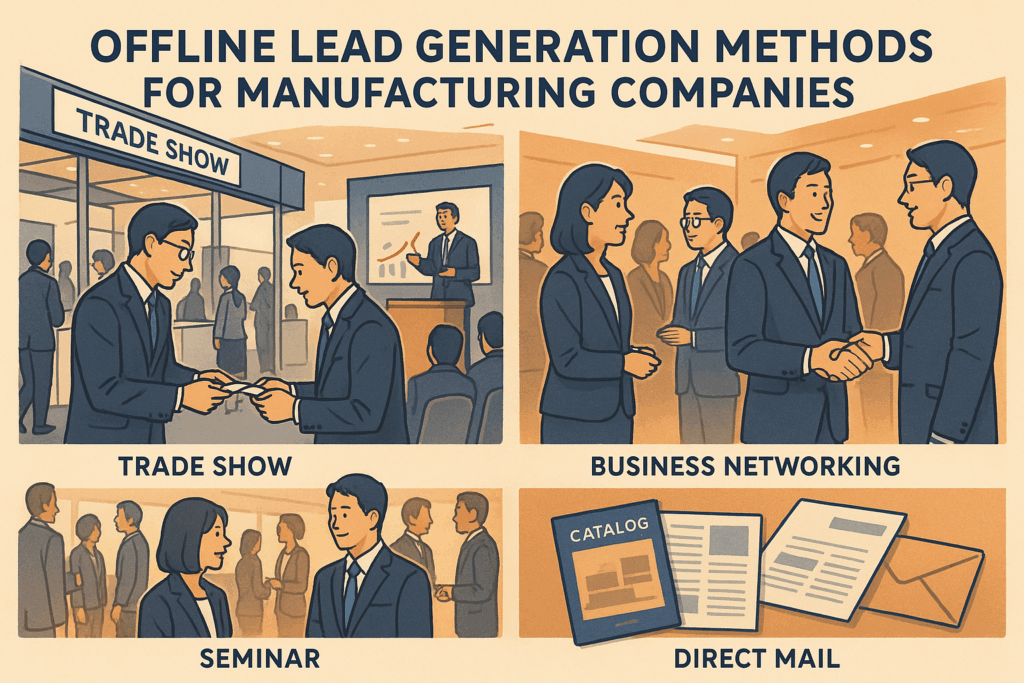

オフラインで見込み客を集める7つの方法

デジタル化が進む現代においても、BtoB製造業では対面での接触が依然として重要です。ここでは、オフラインでの見込み客獲得手法を7つ紹介します。

1. 展示会・見本市への出展

展示会は、BtoB製造業にとって最も重要なリード獲得手法の一つです。短期間で多くの見込み客と直接接触でき、製品を実際に見てもらうことができます。

展示会出展のメリットは多岐にわたります。まず、多数の見込み客と短期間で接触できることです。大規模な展示会では、数千人から数万人の来場者があり、効率的にリードを獲得できます。次に、製品を実際に見て、触って、体験してもらえることです。製造業の製品は、Webサイトの写真だけでは伝わりにくい部分が多いため、実物を見てもらうことで理解が深まります。そして、競合他社の動向を把握できることです。展示会では、競合他社も出展しているため、業界のトレンドや競合の製品を知ることができます。

出展する展示会の選び方は、自社のターゲット層が来場する展示会を選ぶことが重要です。業界特化型の展示会であれば、来場者の多くが見込み客である可能性が高いため、効率的にリードを獲得できます。

また、展示会の規模や開催地も考慮する必要があります。大規模な展示会は来場者が多い反面、出展コストも高くなります。中小企業の場合は、地域の展示会や中規模の展示会から始めるのも一つの方法です。

ブースデザインと展示物の工夫も重要です。展示会場では、多くのブースが並んでおり、見込み客の注意を引くためには、目立つブースデザインが必要です。企業のロゴやキャッチコピーを大きく掲示し、遠くからでも何の会社か分かるようにしましょう。

また、製品の実演やデモンストレーションを行うことで、見込み客の興味を引くことができます。動きのある展示は、人の目を引きやすく、ブースへの来訪者を増やすことができます。

名刺交換とヒアリングは、展示会での最も重要な活動です。名刺交換の際には、単に名刺を受け取るだけでなく、簡単なヒアリングを行い、見込み客のニーズや課題を把握しましょう。

ヒアリング項目としては、「どのような課題をお持ちですか?」「導入時期はお決まりですか?」「予算は確保されていますか?」「決裁はどなたが行われますか?」など、BANT条件(Budget: 予算、Authority: 決裁権、Needs: ニーズ、Timeframe: 導入時期)を確認することが効果的です。

ノベルティの活用も、展示会での集客に効果的です。ノベルティとは、企業名やロゴが入った記念品のことで、ボールペン、メモ帳、エコバッグなどが一般的です。ノベルティを配布することで、ブースへの来訪者を増やすことができます。

ただし、ノベルティ目当ての来場者も多いため、単にノベルティを配るだけでなく、「アンケートにお答えいただいた方にプレゼント」といった形で、ヒアリングとセットにすることが推奨されます。

2. セミナー・勉強会の開催

セミナーや勉強会は、自社の専門知識やノウハウを提供することで、見込み客との関係性を構築する手法です。展示会と異なり、じっくりと時間をかけて自社の価値を伝えることができます。

セミナーのメリットは、参加者が自社のテーマに関心を持っているため、質の高いリードを獲得できることです。また、セミナーを通じて専門家としての信頼を獲得できるため、その後の商談がスムーズに進みやすくなります。

テーマ選定は、見込み客の課題やニーズに基づいて行います。例えば、「製造業のコスト削減セミナー」「品質管理の最新手法」「DX推進のステップ」など、具体的で実践的なテーマが好まれます。

集客方法としては、自社のWebサイトやメールマガジン、SNSでの告知に加えて、商工会議所や業界団体と連携することが効果的です。また、既存顧客に案内し、その知人を紹介してもらうという方法も有効です。

開催後のフォローアップも重要です。セミナー参加者に対して、お礼のメールを送り、資料を提供したり、個別相談を案内したりすることで、商談に繋げることができます。

3. ビジネスマッチングイベント

ビジネスマッチングイベントとは、企業同士が出会い、商談の機会を創出するためのイベントです。商工会議所や自治体、業界団体などが主催することが多く、参加費用も比較的安価です。

ビジネスマッチングのメリットは、短時間で多くの企業と商談できることです。通常の営業活動では、アポイントを取って訪問するまでに時間がかかりますが、ビジネスマッチングイベントでは、一日で複数の企業と商談できます。

参加のポイントとしては、事前に参加企業リストを確認し、商談したい企業をリストアップしておくことです。また、自社の強みや提供できる価値を簡潔に説明できるように、エレベーターピッチ(30秒〜1分程度の短い説明)を準備しておきましょう。

フォローアップも重要です。ビジネスマッチングイベントで名刺交換した企業に対して、迅速にフォローアップすることで、商談に繋げることができます。

4. ダイレクトメール(DM)

ダイレクトメールとは、郵送で送る広告や案内のことです。デジタル化が進む現代においても、紙のDMは依然として効果的な手法です。

DMのメリットは、物理的に手元に届くため、目に留まりやすいことです。メールは大量に届くため、見逃されたり、迷惑メールフォルダに振り分けられたりすることがありますが、紙のDMは確実に手元に届きます。

ターゲットリストの作成は、DMの効果を左右する重要な要素です。闇雲にDMを送るのではなく、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性の高い企業をリストアップしましょう。

リストの作成には、業界団体の名簿、展示会の来場者リスト、Webサイトからの問い合わせ履歴などを活用できます。また、企業データベースサービスを利用して、業種や規模、地域などで絞り込んだリストを購入することも可能です。

効果的なDMのデザインとしては、封筒の段階で興味を引くことが重要です。「重要なお知らせ」「限定案内」など、開封したくなる文言を封筒に記載しましょう。

DMの内容は、見込み客にとってのメリットを明確に示すことが重要です。また、問い合わせ先や申し込み方法を分かりやすく記載し、アクションを起こしやすくしましょう。

5. テレアポ(電話営業)

テレアポとは、電話で見込み客にアプローチし、アポイントを取得する営業手法です。古典的な手法ですが、BtoB企業においては依然として有効です。

テレアポのメリットは、直接会話できるため、見込み客の反応を即座に確認できることです。また、メールよりも断られにくく、アポイントを取得しやすい傾向にあります。

効果的なトークスクリプトを準備することが重要です。トークスクリプトとは、電話での会話の流れを事前に設計した台本のことです。自己紹介、用件の説明、ヒアリング、アポイント取得という流れを明確にしておきましょう。

断られた場合の対応も準備しておく必要があります。「今は忙しい」「興味がない」と断られた場合でも、「それでは、資料だけでもお送りしてもよろしいでしょうか?」と提案することで、次の接点を作ることができます。

6. 既存顧客からの紹介

既存顧客からの紹介は、最も質の高いリードを獲得できる手法です。既存顧客が紹介してくれる企業は、自社の製品やサービスに関心を持つ可能性が高く、成約率も高い傾向にあります。

紹介を依頼するタイミングは、既存顧客が自社の製品やサービスに満足しているタイミングです。導入後に効果が出た時や、問題が解決した時などに、「他にも同じような課題を抱えている企業をご存知でしたら、ご紹介いただけませんか?」と依頼しましょう。

紹介インセンティブを設定することも効果的です。紹介してくれた顧客に対して、割引や特典を提供することで、紹介を促進できます。

7. 地域の商工会議所・業界団体の活用

地域の商工会議所や業界団体は、企業同士のネットワーク構築を支援しています。これらの組織に加入し、活動に参加することで、見込み客との接点を増やすことができます。

商工会議所のメリットは、地域の企業とのネットワークを構築できることです。商工会議所が主催する交流会やセミナーに参加することで、地域の企業と知り合うことができます。

業界団体のメリットは、同業他社や関連企業とのネットワークを構築できることです。業界団体が主催するイベントや勉強会に参加することで、業界内での認知度を高めることができます。

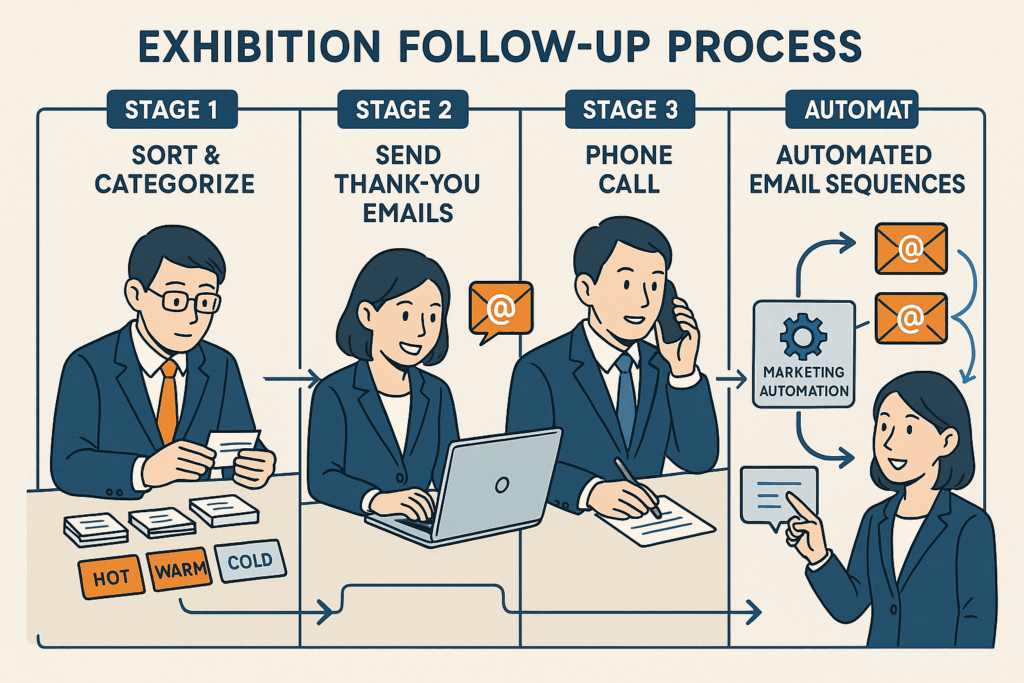

名刺を眠らせない!展示会後のフォローアップ完全マニュアル

展示会は、多くの見込み客と直接接点を持てる貴重な機会です。しかし、展示会で獲得した名刺の多くが、その後のフォローアップが不十分なために、商談に繋がらないという課題があります。ここでは、展示会で獲得した名刺を商談化するための4つのステップを詳しく解説します。

展示会の名刺が商談に繋がらない3つの理由

まず、なぜ展示会で獲得した名刺が商談に繋がらないのか、その理由を理解しておく必要があります。

理由1: 来場目的はほとんどが情報収集

展示会来場者の約90%は情報収集が目的であり、購入検討が目的の来場者は全体の10%程度に過ぎません。つまり、展示会で名刺交換した相手の多くは、「いますぐ」客ではなく、「そのうち」客や「いつかは」客なのです。

また、決裁権を持たない担当者が来場していることが多いため、即座に商談に繋がるケースは少ないという現実があります。しかし、将来的に商談に繋がる可能性があるため、適切なフォローが必要です。

理由2: 相手はあなたをほとんど覚えていない

展示会来場者は、1日で数十社、場合によっては100社以上のブースを訪れます。そのため、名刺交換した相手の氏名や会社名を正確に覚えていることはほとんどありません。また、競合のブースにも立ち寄っている可能性が高いため、自社の印象が薄れてしまうリスクがあります。

このような状況では、展示会後にできるだけ早くフォローすることが重要です。展示会の記憶が新しいうちに接点を持つことで、自社のことを思い出してもらいやすくなります。

理由3: 獲得した名刺のフォローに手が回らない

展示会後のフォローに手が回らない理由として、以下の3点が挙げられます。

まず、いますぐ(今期)の売上が必要であるため、「いますぐ」客への対応に追われてしまいます。次に、売ろうとするほど提案活動に時間が割かれるため、新たなリードへのアプローチに時間を割けなくなります。そして結果として、見込み度の低い名刺のフォローに割く時間がないという悪循環に陥ってしまうのです。

この課題を解決するためには、フォローアップを仕組み化し、効率的に実施することが不可欠です。

ステップ1: 獲得した名刺を見込み度別に仕分けておく

展示会後のフォローアップの第一歩は、獲得した名刺を見込み度別に仕分けることです。すべての名刺に同じようにアプローチするのではなく、見込み度に応じて優先順位をつけることで、限られたリソースを効率的に活用できます。

BANT条件の確認方法としては、展示会場でのヒアリングやアンケートを活用します。名刺交換の際に、簡単な質問を投げかけることで、BANT条件を確認できます。例えば、「どのような課題をお持ちですか?」「導入時期はお決まりですか?」「予算は確保されていますか?」「決裁はどなたが行われますか?」といった質問です。

4つの分類に基づいて、名刺を仕分けます。BANT条件の4つすべてが揃っている、または3つ以上が揃っている名刺は「いますぐ」客、2つ程度が揃っている名刺は「そのうち」客、1つ以下の名刺は「いつかは」客、自社のターゲット層ではない名刺は「フォロー不要」として分類します。

展示会場での情報取得の仕組み作りが重要です。展示会場で効率的にBANT情報を取得するためには、事前に仕組みを整えておく必要があります。例えば、紙のアンケート用紙を用意しておき、名刺交換の際に記入してもらう方法や、タブレットでアンケートフォームに入力してもらう方法などがあります。

ノベルティの活用も効果的です。「アンケートにお答えいただいた方にノベルティをプレゼント」といった形で、アンケート回答を促すことができます。ノベルティは、自社のロゴが入ったボールペンやメモ帳など、実用的なものが喜ばれます。

ステップ2: 展示会終了後、すぐに御礼メールを送る

展示会終了後、できるだけ早く(理想的には24時間以内に)御礼メールを送ることが重要です。展示会の記憶が新しいうちに接点を持つことで、自社のことを思い出してもらいやすくなります。

御礼メールの重要性は、単なる礼儀だけではありません。御礼メールは、展示会で築いた関係性を維持し、次のステップに繋げるための重要なツールです。

御礼メールに含めるべき3つの要素は以下の通りです。

第一に、展示会に出展した商品の情報です。展示会で紹介した製品やサービスの詳細情報を、改めて提供します。WebサイトのリンクやカタログのPDFなどを添付することで、見込み客が後から情報を確認しやすくなります。

第二に、説明した内容の要約です。展示会場で説明した内容を簡潔にまとめ、導入メリットや競合との違いなどを再度伝えます。これにより、見込み客の記憶を呼び起こし、自社の製品やサービスへの理解を深めてもらうことができます。

第三に、行動喚起を促す内容です。次のステップとして、資料ダウンロード、無料相談、デモンストレーションの申し込みなど、具体的なアクションを提示します。見込み客が次に何をすればよいかを明確にすることで、商談に繋がる可能性が高まります。

メールテンプレートの例を以下に示します。

件名:【〇〇展示会】ご来場ありがとうございました

〇〇株式会社

〇〇様

お世話になっております。

株式会社△△の△△と申します。

先日は、〇〇展示会の弊社ブースにお立ち寄りいただき、

誠にありがとうございました。

展示会では、弊社の新製品「〇〇」について

ご紹介させていただきました。

〇〇様の課題である「××」を解決するために、

弊社の「〇〇」は以下のような特長を持っております。

・特長1:〇〇

・特長2:〇〇

・特長3:〇〇

詳細な資料を添付いたしますので、

ぜひご覧いただけますと幸いです。

また、無料相談も承っておりますので、

ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

株式会社△△

営業部 △△

電話:000-0000-0000

メール:xxx@example.com送信タイミングは、展示会終了後24時間以内が理想的です。遅くとも3日以内には送信しましょう。時間が経つほど、展示会の記憶が薄れてしまうため、早めのアクションが重要です。

ステップ3: 見込み度の高いリストは電話でフォローする

「いますぐ」客に分類された見込み度の高いリストに対しては、メールだけでなく、電話でフォローすることが効果的です。電話であれば、より詳細なヒアリングができ、商談の機会を創出しやすくなります。

電話フォローの重要性は、直接的なコミュニケーションが可能であることにあります。メールでは伝えきれない細かなニュアンスも、電話であれば伝えることができます。また、相手の反応を即座に確認できるため、柔軟な対応が可能です。

電話で確認すべき7つのポイントは以下の通りです。

- 展示会でどのような情報を探していたのか(来場目的の確認): 見込み客が展示会に来場した目的を確認することで、具体的なニーズを把握できます。

- なぜ、その情報が必要なのか(課題の確認): 見込み客が抱えている課題を深掘りすることで、自社の製品やサービスがどのように役立つかを明確にできます。

- 課題が解決できるなら、提案を検討してもらえるか(提案の合意): 見込み客が提案を受け入れる意思があるかを確認します。

- 今までにも検討したことはなかったのか?そのときは、どうだったのか?(選定基準): 過去の検討経験を聞くことで、見込み客の選定基準や重視するポイントを把握できます。

- そのときは、誰が検討したのか?今回も同じメンバーで検討するのか?(決裁フロー): 決裁フローを確認することで、誰にアプローチすべきかを明確にできます。

- テストクロージング: 「もし〇〇が実現できれば、導入を検討いただけますか?」といった仮定の質問を投げかけることで、見込み客の本気度を確認できます。

- アポイント目的の合意: 次のステップとして、訪問や商談の機会を設定します。「詳しくお話を伺いたいので、一度お伺いしてもよろしいでしょうか?」といった形で、アポイントを取得します。

トークスクリプトの例を以下に示します。

お世話になっております。

株式会社△△の△△と申します。

先日は、〇〇展示会の弊社ブースにお立ち寄りいただき、

ありがとうございました。

その後、弊社の製品についてご検討いただいておりますでしょうか?

(相手の反応を聞く)

展示会では、〇〇様が「××」という課題をお持ちだと

お伺いしました。

弊社の製品「〇〇」は、その課題を解決できる可能性がございます。

一度、詳しくお話を伺い、具体的な提案をさせていただきたいのですが、

来週あたり、お時間をいただくことは可能でしょうか?アポイント取得のコツとしては、相手の都合を優先することが大切です。「来週の月曜日はいかがでしょうか?」と具体的な日時を提案しつつ、「もしご都合が悪ければ、別の日でも構いません」と柔軟な姿勢を示すことで、アポイントを取得しやすくなります。

ステップ4: 見込み度の低いリストはステップメールで継続フォローする

「そのうち」客や「いつかは」客に分類された見込み度の低いリストに対しては、ステップメールで継続的にフォローすることが効果的です。すぐには商談に繋がらなくても、定期的に情報提供を行うことで、購入検討のタイミングが来た際に、真っ先に思い出してもらえる存在になれます。

ステップメールの設計としては、あらかじめ設定したシナリオに基づいて、段階的にメールを配信します。例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- 展示会終了後1日目:御礼メール

- 展示会終了後3日目:製品の詳細情報

- 展示会終了後7日目:導入事例の紹介

- 展示会終了後14日目:無料相談の案内

- 展示会終了後30日目:業界トレンドの情報提供

- 展示会終了後60日目:新製品の案内

このように、段階的に情報を提供することで、見込み客の関心を維持し、購買意欲を高めることができます。

MA(マーケティングオートメーション)の活用により、ステップメールの配信を自動化できます。MAツールを導入すれば、一度シナリオを設定するだけで、自動的にメールが配信されるため、営業担当者の負担を大幅に軽減できます。

行動情報取得の仕組みも重要です。MAツールを活用することで、Webサイトへのアクセス履歴、メールの開封率、資料のダウンロード履歴などの行動情報を取得できます。これらの情報を分析することで、見込み客の関心度を把握し、適切なタイミングでアプローチできます。

スコアリングによる優先順位付けも効果的です。スコアリングとは、見込み客の属性情報(企業規模、業種、役職など)と行動情報(Webサイトへのアクセス回数、メールの開封率など)に基づいて、点数を付ける手法です。スコアが高い見込み客ほど、購買意欲が高いと判断し、優先的にアプローチします。

個別相談会への誘導も忘れてはいけません。ステップメールに反応があった見込み客に対しては、個別相談会やデモンストレーションの案内を送り、商談の機会を創出します。「メールを開封した」「リンクをクリックした」「資料をダウンロードした」といった行動は、見込み客が関心を持っているサインですので、そのタイミングを逃さずにアプローチしましょう。

組織全体で活用する|名刺管理のデジタル化とツール活用

展示会やセミナーで獲得した名刺を効果的に活用するためには、名刺管理のデジタル化が不可欠です。ここでは、名刺管理のデジタル化の重要性と、CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)の活用方法について解説します。

名刺管理のデジタル化が必要な理由

紙の名刺管理の限界は明らかです。紙の名刺は、個人の机の引き出しやファイルに保管されることが多く、組織全体で共有されることはほとんどありません。そのため、ある営業担当者が持っている貴重な顧客情報が、他の担当者には知られていないという状況が生じます。

また、紙の名刺は検索性が低く、必要な情報を探し出すのに時間がかかります。「あの会社の担当者の名刺、どこにしまったっけ?」と探し回った経験がある方も多いのではないでしょうか。

組織全体での情報共有の重要性は、営業効率の向上に直結します。名刺情報をデジタル化し、組織全体で共有することで、以下のようなメリットが得られます。

まず、重複したアプローチを防ぐことができます。複数の営業担当者が同じ見込み客にアプローチしてしまうと、相手に不快感を与えてしまう可能性があります。名刺情報を共有することで、誰がどの見込み客を担当しているかを明確にし、重複を防ぐことができます。

次に、異動や退職による情報の喪失を防ぐことができます。営業担当者が異動や退職する際、紙の名刺は持ち去られてしまうことがあります。しかし、デジタル化された名刺情報は組織の資産として残るため、情報の喪失を防ぐことができます。

さらに、組織全体でのマーケティング施策が可能になります。名刺情報を一元管理することで、ターゲットを絞ったメール配信やセミナーの案内など、組織全体でのマーケティング施策を実施できます。

顧客データの散財を防ぐことも重要です。名刺情報がバラバラに管理されていると、同じ企業の情報が複数存在してしまうことがあります。例えば、A部門では「株式会社〇〇」、B部門では「〇〇株式会社」と登録されているといった状況です。名刺管理ツールを活用することで、名寄せ(同一企業の情報を統合すること)を自動的に行い、顧客データの散財を防ぐことができます。

営業活動の「見える化」も大きなメリットです。名刺管理ツールやCRMを活用することで、誰がいつどの見込み客にアプローチしたか、その結果どうなったかを記録できます。これにより、営業活動の進捗状況を可視化し、適切なマネジメントが可能になります。

名刺管理ツールの選び方

名刺管理ツールは、多くの企業から提供されており、それぞれ特徴が異なります。自社に適したツールを選ぶためには、以下のポイントを考慮する必要があります。

主要な名刺管理ツールの紹介としては、以下のようなツールがあります。

- Sansan(サンサン): 国内シェアNo.1の名刺管理ツールです。高い認識精度と豊富な機能が特徴で、大企業を中心に広く利用されています。企業データベースとの連携により、名刺に記載されていない企業情報も自動的に補完されます。

- ホットプロファイル: 営業が集めた名刺やWebサイトで獲得したリードを取り込むだけで名寄せを行い、見込み客データベースとして一元管理できるツールです。MAの機能も搭載されており、リードナーチャリングにも活用できます。

- Eight(エイト): 個人向けの名刺管理アプリですが、法人向けのプランも提供されています。スマートフォンで名刺を撮影するだけで、簡単にデジタル化できる手軽さが特徴です。

選定のポイントとしては、以下の3つが重要です。

第一に、精度です。名刺のスキャン精度が低いと、後から手作業で修正する必要が生じ、かえって手間がかかってしまいます。人の目によるチェックが入るツールであれば、高い精度が期待できます。

第二に、連携機能です。CRMやMAツールと連携できるかどうかを確認しましょう。名刺管理ツール単体では、名刺情報の管理しかできませんが、CRMやMAと連携することで、営業活動の管理やマーケティング施策の実施が可能になります。

第三に、コストです。名刺管理ツールの料金体系は、ユーザー数や機能によって異なります。自社の予算と必要な機能を考慮し、費用対効果を検討しましょう。中小企業であれば、まずは低価格のプランから始めて、徐々に機能を拡張していくという方法も有効です。

CRM(顧客関係管理)の活用

CRMとは何かを説明します。CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客関係管理のことで、顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化するためのツールです。

CRMのメリットは多岐にわたります。

まず、属人化の防止が挙げられます。営業活動は、担当者の個人的なスキルや人脈に依存しがちです。しかし、CRMを活用することで、顧客情報や商談の進捗状況を組織全体で共有できるため、属人化を防ぐことができます。

次に、営業プロセスの可視化が可能になります。CRMには、商談の進捗状況を記録する機能があります。例えば、「初回訪問」「提案」「見積提出」「クロージング」といった各段階で、どの見込み客がどの段階にいるかを一目で把握できます。これにより、営業マネージャーは適切なタイミングでアドバイスやサポートを提供できます。

さらに、戦略的アプローチが可能になります。CRMに蓄積されたデータを分析することで、どのような見込み客が成約しやすいか、どのような営業アプローチが効果的かといった傾向を把握できます。これらの知見を活かすことで、より戦略的な営業活動が可能になります。

製造業向けCRMの特徴としては、製品の技術仕様や納期管理など、製造業特有の情報を管理できる機能が求められます。また、複数の担当者が関与する案件が多いため、社内での情報共有機能が充実していることも重要です。

導入のポイントとしては、まず小規模から始めることが推奨されます。いきなり全社で導入するのではなく、特定の部門やチームで試験的に導入し、効果を確認してから全社展開するという方法が安全です。また、現場の営業担当者が使いやすいツールを選ぶことも重要です。どんなに高機能なツールでも、現場が使わなければ意味がありません。

MA(マーケティングオートメーション)の活用

MAとは何かを説明します。MA(Marketing Automation)とは、マーケティング活動を自動化するためのツールです。メール配信、Webサイトのアクセス解析、スコアリングなど、様々なマーケティング活動を自動化できます。

MAのメリットは以下の通りです。

まず、行動情報の自動取得が可能です。MAツールを導入すると、見込み客がWebサイトのどのページを閲覧したか、メールを開封したか、資料をダウンロードしたかといった行動情報を自動的に取得できます。これらの情報は、見込み客の関心度を把握するための重要なデータとなります。

次に、スコアリングが可能です。スコアリングとは、見込み客の属性情報と行動情報に基づいて、点数を付ける手法です。例えば、「企業規模が大きい」「役職が高い」「Webサイトを複数回訪問している」「メールを開封している」といった条件に該当する場合、それぞれに点数を加算していきます。スコアが高い見込み客ほど、購買意欲が高いと判断し、優先的にアプローチします。

さらに、効率的なフォローが可能です。MAツールを活用することで、ステップメールの配信を自動化できます。一度シナリオを設定すれば、自動的にメールが配信されるため、営業担当者の負担を大幅に軽減できます。また、スコアが一定の基準を超えた見込み客に対して、自動的にアラートを送信する機能もあります。これにより、ホットリード(購買意欲の高い見込み客)を見逃すことなく、タイムリーにアプローチできます。

MAとCRMの連携も重要です。MAで獲得・育成したリードを、CRMに引き渡すことで、営業活動にスムーズに繋げることができます。マーケティング部門がMAでリードを育成し、一定のスコアに達したリードを営業部門に引き渡すという分業体制を構築することで、組織全体での効率的なリード管理が可能になります。

中小企業でも導入可能なMAツールも増えています。従来、MAツールは高額であり、大企業向けのツールというイメージがありました。しかし、近年では、中小企業でも導入しやすい低価格のMAツールが登場しています。例えば、「HubSpot」や「Marketo Engage」などは、中小企業向けのプランも提供しており、月額数万円から利用できます。

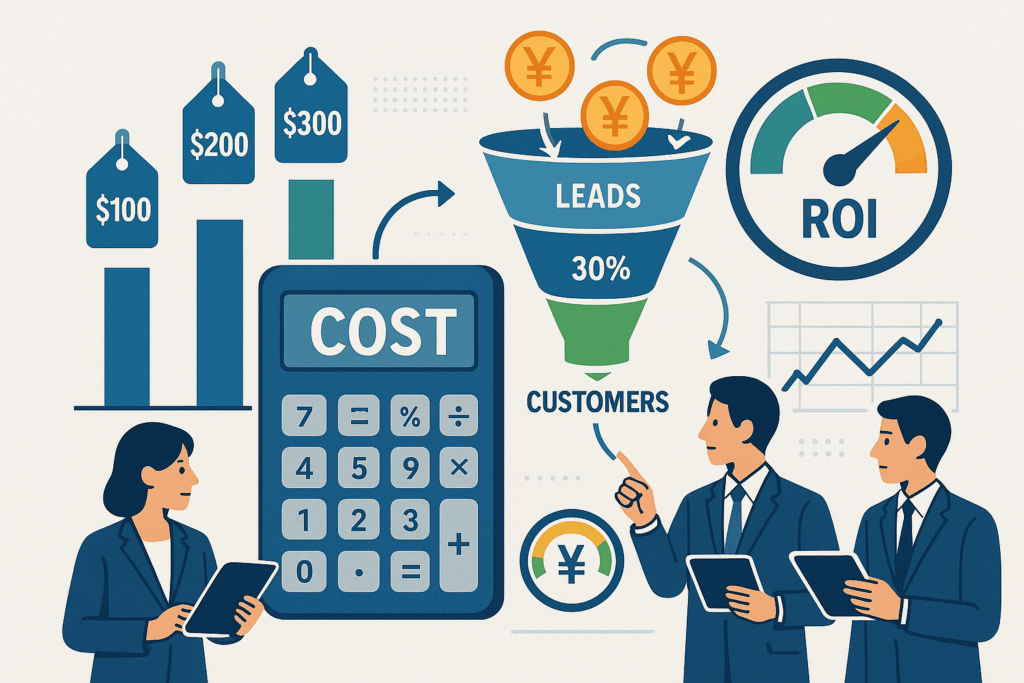

投資対効果を最大化する|リード獲得コストと効果測定の基本

見込み客リストの構築には、時間とコストがかかります。限られたリソースを効果的に活用するためには、リード獲得コストを把握し、効果測定を行うことが重要です。

リード獲得コストの相場

国内のリード獲得単価の平均は、約8,000円〜15,000円のレンジに収まっています。ただし、これは業界や手法によって大きく異なります。

海外のデータでは、製造業のリード獲得コストは平均136ドル(約2万円)とされています。これは、製造業の製品が高額であり、購買プロセスが長いため、リード獲得にもコストがかかることを反映しています。

有料チャネル vs オーガニックチャネルで比較すると、有料チャネル(広告など)の平均が310ドル、オーガニックチャネル(SEOなど)の平均が164ドルとなっています。有料チャネルは即効性がありますが、コストが高い傾向にあります。一方、オーガニックチャネルは時間がかかりますが、中長期的にはコストを抑えられます。両者を組み合わせた場合の平均が237ドルとなっており、バランスの取れたアプローチが推奨されます。

手法別のコスト比較を以下に示します。

- 展示会: 1リードあたり5,000円〜20,000円(ブース費用、人件費、交通費などを含む)

- Web広告: 1リードあたり3,000円〜10,000円(広告費、LP制作費などを含む)

- SEO・コンテンツマーケティング: 1リードあたり1,000円〜5,000円(コンテンツ制作費などを含む。ただし、効果が出るまでに時間がかかる)

- ホワイトペーパー: 1リードあたり3,000円〜8,000円(制作費、広告費などを含む)

- ウェビナー: 1リードあたり2,000円〜8,000円(ツール利用料、集客費用などを含む)

これらの数値は、あくまで目安です。自社の状況に応じて、適切な手法を選択し、効果測定を行いながら改善していくことが重要です。

コンバージョン率(CVR)の目安

BtoB製造業のCVRの平均は、一般的に0.3%〜2%の幅があります。CVR(Conversion Rate)とは、Webサイトへの訪問者のうち、何パーセントが資料ダウンロードや問い合わせなどのアクションを起こしたかを示す指標です。

業界別の平均CVRでは、製造業・生産財で約4%とされています。これは、BtoB製造業の製品が専門性が高く、購買プロセスが長いため、真剣に検討している見込み客がWebサイトを訪問する傾向にあることを反映しています。

CVRを向上させるポイントとしては、以下のような施策が有効です。

まず、LPの最適化が重要です。LPは、見込み客が最初に訪れるページであり、CVRに大きく影響します。見出しを工夫し、顧客のメリットを明確に示すこと、行動喚起(CTA: Call To Action)を目立つ位置に配置すること、入力フォームの項目を最小限にすることなどが効果的です。

次に、ABテストの実施も推奨されます。異なる内容のLPを複数用意し、どちらがより効果的かを検証することで、CVRを継続的に改善できます。

さらに、ターゲティングの精度向上も重要です。自社の製品やサービスに関心を持つ可能性の高い見込み客に絞って広告を配信することで、CVRを高めることができます。

効果測定のKPI設定

リード獲得施策の効果を測定するためには、適切なKPI(Key Performance Indicator: 重要業績評価指標)を設定する必要があります。

リード獲得数は、最も基本的なKPIです。一定期間にどれだけのリードを獲得できたかを測定します。ただし、リード獲得数だけでは質が評価できないため、他のKPIと組み合わせて評価することが重要です。

リード獲得単価(CPL: Cost Per Lead)は、1リードを獲得するためにかかったコストです。CPLが低いほど、効率的にリードを獲得できていると言えます。CPLは、総コスト÷リード獲得数で計算されます。

コンバージョン率(CVR)は、前述の通り、Webサイトへの訪問者のうち、何パーセントがアクションを起こしたかを示す指標です。CVRが高いほど、WebサイトやLPが効果的に機能していると言えます。

商談化率は、獲得したリードのうち、何パーセントが商談に繋がったかを示す指標です。商談化率が高いほど、質の高いリードを獲得できていると言えます。商談化率は、商談数÷リード獲得数で計算されます。

成約率は、商談のうち、何パーセントが成約に至ったかを示す指標です。成約率が高いほど、営業活動が効果的に機能していると言えます。成約率は、成約数÷商談数で計算されます。

ROI(投資対効果)は、投資に対してどれだけのリターンが得られたかを示す指標です。ROIは、(売上−投資額)÷投資額×100で計算されます。ROIがプラスであれば、投資に見合うリターンが得られていると言えます。

KPIの設定と改善サイクルを確立することが重要です。KPIを設定したら、定期的に測定し、目標値と比較します。目標値に達していない場合は、原因を分析し、改善策を実施します。このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を回すことで、継続的にリード獲得施策を改善していくことができます。

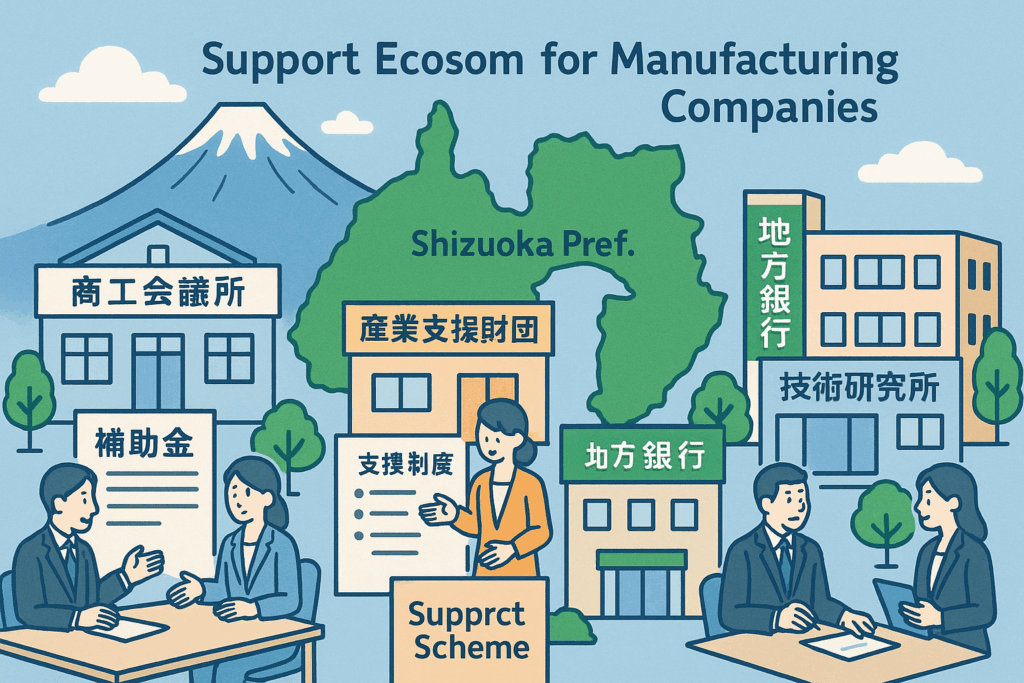

地域の力を活かす|静岡県の製造業向け支援制度とリソース

静岡県には、製造業を支援する様々な制度やリソースがあります。これらを活用することで、中小企業でも効果的なマーケティング活動が可能になります。

静岡県の製造業の特徴

事業所数では、静岡県の製造業事業所数は10,586事業所で、全国第5位(全国比4.7%)を占めています。これは、静岡県が「製造県」と呼ばれるほど製造業が盛んな地域であることを示しています。

多様な産業の集積も静岡県の大きな特徴です。輸送用機械、電気機械、食料品、化学、プラスチック製品など、多様な産業が集積しています。この産業の多様性により、サプライチェーンが地域内で完結しやすく、企業間の連携も活発です。

中小電気・電子部品メーカーの集積も注目すべき点です。静岡県には、白物家電から半導体などのIT関連製品、物理研究や医療現場などに不可欠な光電子増倍管など、幅広い分野で高い技術力を持つ中小企業が多く存在します。

強固なサプライチェーンも静岡県の製造業の強みです。地場の企業の技術力を活かした大手事業所の強固なサプライチェーンが築かれており、この産業構造により、静岡県の製造業は地域経済をけん引する最大の産業となっています。

静岡県の支援制度

静岡県には、製造業のマーケティング活動を支援する様々な制度があります。

公益財団法人 静岡県産業振興財団の新事業開拓マーケティング支援事業は、新製品や新サービスの市場開拓を支援する事業です。マーケティング戦略の策定支援、展示会出展の支援、販路開拓の支援などが提供されています。

富士市新商品等マーケティング事業支援補助金は、富士市内の中小企業が新商品や新サービスのマーケティング活動を行う際に、その費用の一部を補助する制度です。市場調査、広告宣伝、展示会出展などの費用が補助対象となります。

静岡県のマーケティング課による県産品のマーケティング戦略の推進も行われています。静岡県は、県産品のブランド力向上を目指し、様々なマーケティング施策を実施しています。これらの施策に参加することで、県内企業は自社製品のPRの機会を得ることができます。

成長産業分野等への支援も充実しています。静岡県は、次世代自動車、航空宇宙、医療機器、ロボットなどの成長産業分野への参入を支援しています。これらの分野に関連する企業は、技術開発支援や販路開拓支援を受けることができます。

活用できる地域リソース

静岡県には、製造業を支援する様々な地域リソースがあります。

地域の商工会議所は、経営相談、セミナー開催、ビジネスマッチングなど、様々な支援を提供しています。静岡商工会議所、浜松商工会議所、沼津商工会議所など、県内各地に商工会議所があり、地域の企業を支援しています。

産業支援機関としては、静岡県産業振興財団、静岡県工業技術研究所、ふじのくに地域・大学コンソーシアムなどがあります。これらの機関は、技術開発支援、人材育成支援、産学連携支援など、多岐にわたる支援を提供しています。

地域金融機関も重要なリソースです。静岡銀行、清水銀行、静岡県信用金庫など、地域の金融機関は、融資だけでなく、経営相談やビジネスマッチングなどの支援も提供しています。

しずテク(未来を拓く静岡ものづくり企業応援サイト)は、静岡県の優れた技術を持つ製造業を紹介するWebサイトです。このサイトに掲載されることで、自社の技術力をアピールし、新たなビジネスチャンスを獲得できる可能性があります。

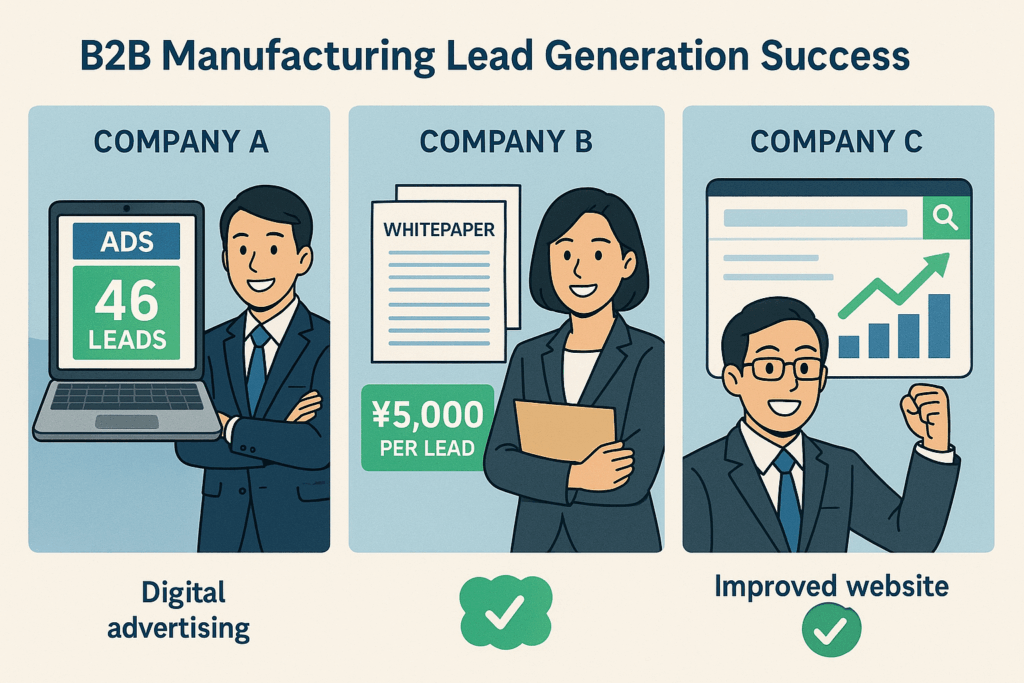

実例に学ぶ|BtoB製造業のリード獲得成功事例3選

実際の成功事例から学ぶことで、自社に適した施策を選択し、効果的なリード獲得を実現できます。ここでは、3つの成功事例を紹介します。

事例1: 新市場のターゲットリードを46件獲得

企業概要は、電気機器メーカーです。

課題としては、以下の3点がありました。まず、新市場のため、有望なリードを持っていないという点です。次に、顧客のニーズを把握できていないという点です。そして、先行企業が複数存在し、自社製品が市場で十分認知されていないという点です。

施策としては、以下の取り組みを実施しました。まず、対象業界ごとに6つのLP(ランディングページ)を制作しました。業界ごとに異なる課題やニーズに対応するため、それぞれの業界に特化したLPを用意したのです。次に、ABテストを活用しながらGoogle広告を2か月間出稿しました。異なる広告文やLPを試し、どれが最も効果的かを検証しました。さらに、LPから資料をダウンロードできる仕組みを導入しました。これにより、見込み客の連絡先情報を取得できるようにしました。そして、既存の社内資料を見直してホワイトペーパーを作成しました。新たに作成するのではなく、既存の資料を活用することで、コストと時間を節約しました。

成果としては、以下の結果が得られました。まず、46件のターゲットリード(見込み顧客)を獲得しました。次に、広告は27万回表示されました。そして、LPが1万100回閲覧されました。さらに、顧客の課題やニーズを具体的に把握できました。ABテストを通じて、仮説にすぎなかった顧客の課題やニーズを具体的に把握し、今後のマーケティングに活かせる貴重なデータを収集することができました。

学べるポイントとしては、新規事業や新市場参入時の顧客ニーズの把握には検索連動型広告が有効であるという点です。また、リード獲得にはLPの活用が効果的であり、業界ごとに特化したLPを用意することで、CVRを高めることができるという点も重要です。

事例2: 広告とSEO活用で1リードあたり5,000円で獲得

企業概要は、鉄鋼・機械メーカーです。

課題としては、以下の3点がありました。まず、高額な製品のため、営業リードタイムが非常に長いという点です。次に、購買プロセスに複数の関係者が関与するという点です。そして、リード数が不足しているため、ナーチャリングの強化ができないという点です。

施策としては、以下の取り組みを実施しました。まず、新たに立ち上げたマーケティングサイトに複数のホワイトペーパーを設置しました。次に、業界全体が関心を持つテーマについての最新動向を詳しく解説しました。自社の製品だけでなく、業界全体のトレンドを提供することで、見込み客の関心を引きました。さらに、業界専門のプロダクションを活用し、質の高い資料を提供しました。外注することで、デザインや内容のクオリティを高めました。そして、SEOで中長期的な集客を獲得しました。ホワイトペーパーのテーマに関連するキーワードでSEO対策を行い、検索エンジンからの自然流入を増やしました。最後に、GoogleやLinkedInに広告を出稿しました。短期的なリード獲得のために、広告も併用しました。

成果としては、以下の結果が得られました。まず、1リードあたり5,000円という低コストで効率的にリード獲得に成功しました。次に、ホワイトペーパーはオーガニック検索から定期的にダウンロードされるようになり、広告なしでもリード獲得を実現しました。

学べるポイントとしては、質の高いホワイトペーパー制作は中長期でコスト効率が良いという点です。初期投資として外注費用がかかりますが、一度作成すれば長期間にわたって活用できるため、結果的にコストパフォーマンスに優れています。また、SEOとホワイトペーパーで安定したリード獲得環境を構築できるという点も重要です。

事例3: Webサイトリニューアルで製品情報の検索性を改善

企業概要は、日東電工株式会社です。

施策としては、グローバルWebサイト群のリニューアルを実施しました。600を超える製品情報の検索性を改善し、見込み客が必要な情報に素早くアクセスできるようにしました。

成果としては、製品情報への到達率が向上しました。見込み客が必要な情報を見つけやすくなったことで、問い合わせや資料ダウンロードの増加に繋がりました。

学べるポイントとしては、Webサイトの使いやすさがリード獲得に大きく影響するという点です。どんなに優れた製品を持っていても、Webサイトで情報が見つけにくければ、見込み客は離脱してしまいます。製品情報の検索性を改善することで、リード獲得を促進できます。

今日から始める|見込み客リスト構築のアクションプラン

ここまで、BtoB製造業における見込み客リストの集め方を、オンラインとオフラインの両面から網羅的に解説してきました。最後に、本記事の要点をまとめ、今日から始められる具体的なアクションプランを提示します。

本記事の要点まとめ

本記事で解説した内容の要点は、以下の通りです。

まず、オンラインとオフラインの手法を組み合わせることが重要です。デジタル化が進む現代においても、オフラインでの対面接触は依然として重要です。オンライン展示会やWeb広告などのデジタル手法と、リアル展示会やセミナーなどのオフライン手法を組み合わせることで、幅広い層にアプローチできます。

次に、展示会後のフォローアップを仕組み化することが成功の鍵です。展示会で獲得した名刺は、適切なフォローアップを行うことで商談化率を大幅に向上させることができます。BANT条件に基づく見込み度の仕分け、御礼メールの即座の送信、見込み度の高いリストへの電話フォロー、見込み度の低いリストへのステップメールによる継続フォローという4つのステップを実践しましょう。

さらに、名刺管理のデジタル化とCRM・MAの活用により、営業効率を劇的に向上させることができます。名刺情報をデジタル化し、組織全体で共有することで、重複したアプローチを防ぎ、異動や退職による情報の喪失を防ぐことができます。CRMやMAツールを活用することで、営業活動の「見える化」やマーケティング活動の自動化が可能になります。

そして、コストと効果を測定し、継続的に改善することが重要です。リード獲得施策は、コストと効果を定量的に測定し、継続的に改善することで投資対効果を最大化できます。リード獲得数、リード獲得単価、コンバージョン率、商談化率、成約率、ROIなどのKPIを設定し、定期的に測定しましょう。

最後に、地域の支援制度を活用することで、中小企業でも効果的なマーケティング活動が可能になります。静岡県には、製造業を支援する様々な制度やリソースがあります。これらを積極的に活用しましょう。

今日から始められる3つのアクション

見込み客リストの構築は、一朝一夕にはできませんが、今日から小さな一歩を踏み出すことで、中長期的に大きな成果を生み出すことができます。以下の3つのアクションから始めてみましょう。

アクション1: 既存の名刺をデジタル化し、見込み度別に分類する

まずは、手元にある名刺をデジタル化することから始めましょう。名刺管理ツールを導入するのが理想的ですが、まずはExcelやGoogleスプレッドシートでも構いません。名刺の情報(会社名、氏名、役職、連絡先など)を入力し、BANT条件に基づいて見込み度を評価します。「いますぐ」「そのうち」「いつかは」「フォロー不要」の4つに分類し、それぞれに適したアプローチを計画しましょう。

アクション2: ホワイトペーパーを1つ作成し、Webサイトに設置する

自社の専門知識やノウハウを活かして、ホワイトペーパーを1つ作成しましょう。テーマは、見込み客が抱える課題や関心事を中心に選びます。例えば、「〇〇業界の最新トレンド」「××の課題を解決する3つの方法」「導入事例集」などが考えられます。作成したホワイトペーパーは、自社のWebサイトに設置し、ダウンロードできるようにします。ダウンロードの際に、名前やメールアドレスなどの情報を入力してもらうことで、リードを獲得できます。

アクション3: 展示会後のフォローアップフローを設計する

次回の展示会に向けて、フォローアップフローを設計しましょう。展示会場でのヒアリング項目、御礼メールのテンプレート、電話フォローのトークスクリプト、ステップメールのシナリオなどを事前に準備しておくことで、展示会後のフォローアップをスムーズに実施できます。フローを文書化し、チーム全体で共有することで、属人化を防ぎ、組織全体での取り組みとして定着させることができます。

中長期的な取り組み

今日から始められるアクションに加えて、中長期的な視点での取り組みも重要です。

SEOとコンテンツマーケティングの継続は、中長期的に安定したリード獲得源となります。自社のWebサイトやブログに、見込み客にとって有益なコンテンツを継続的に発信することで、検索エンジンからの自然流入を増やすことができます。すぐには成果が出ないかもしれませんが、継続することで、中長期的には大きなリターンが得られます。

CRM・MAの導入と活用も、中長期的な取り組みとして検討しましょう。初期投資やランニングコストがかかりますが、営業効率の向上やマーケティング活動の自動化により、十分に投資回収が可能です。まずは小規模から始めて、効果を確認しながら徐々に拡大していくという方法が推奨されます。

効果測定と改善サイクルの確立も忘れてはいけません。リード獲得施策は、一度実施して終わりではありません。定期的に効果を測定し、改善策を実施するというPDCAサイクルを回すことで、継続的に成果を向上させることができます。

組織全体でのマーケティング文化の醸成も重要です。マーケティングは、マーケティング部門だけの仕事ではありません。営業部門、技術部門、経営層など、組織全体でマーケティングの重要性を理解し、協力して取り組むことで、より大きな成果を生み出すことができます。

おわりに

BtoB製造業における見込み客リストの集め方について、オンラインとオフラインの手法、展示会後のフォローアップ、名刺管理のデジタル化、リード獲得コストと効果測定、静岡県の支援制度、成功事例など、多岐にわたる内容を解説してきました。

見込み客リストは、単なる名簿ではなく、企業の成長を支える重要な資産です。適切に構築され、活用される見込み客リストは、営業活動の効率化、マーケティング施策の効果測定、顧客との長期的な関係構築など、様々な価値を企業にもたらします。

デジタル化が進む現代において、BtoB製造業においても、オンラインでの見込み客獲得は必須の取り組みとなっています。しかし、オフラインでの対面接触も依然として重要であり、両者を組み合わせた統合的なアプローチが効果的です。

展示会で獲得した名刺は、適切なフォローアップを行うことで商談化率を大幅に向上させることができます。BANT条件に基づく見込み度の仕分け、御礼メールの即座の送信、見込み度の高いリストへの電話フォロー、見込み度の低いリストへのステップメールによる継続フォローという4つのステップを実践しましょう。

名刺管理のデジタル化とCRM・MAの活用により、組織全体での情報共有と効率的なリード管理が可能になります。質の高いホワイトペーパーの制作とSEOの組み合わせにより、中長期的に安定したリード獲得環境を構築することも重要です。

静岡県の製造業は、多様な産業が集積し、高い技術力を持つ中小企業が多く存在します。このような地域特性を活かし、デジタルマーケティングと従来の営業活動を組み合わせることで、効果的な見込み客リストの構築が可能となります。

見込み客リストの構築は、一朝一夕にはできませんが、今日から小さな一歩を踏み出すことで、中長期的に大きな成果を生み出すことができます。本記事で紹介した手法やアクションプランを参考に、ぜひ今日から取り組みを始めてください。

静岡県の中小製造業の皆さんが、効果的な見込み客リスト構築を通じて、ビジネスを成長させることを心より願っています。